スマホ片手にイヤホンをつけた武士が、

真剣な表情で何かをスクロールしている。

「江戸Tik風?今、江戸がバズってる?」

──そんな言葉に思わず笑ってしまった人もいるかもしれません。

けれど、このイラストに描かれているのは、

単なるギャグではありません。

今から約200年前の江戸時代にも、**今でいう“サブカルチャー”**が、

しっかりと息づいていたのです。

例えば、壁一面に描かれた“むだ書”(=落書き)。

それは、当時の人々──ときには武士さえもが描いた、笑いと遊び心の集大成でした。

「粋(いき)」とは何か?

そして、なぜ現代のファッションにそれを取り入れるのか?

今回のブログでは、江戸のユーモア、国芳の美学、そしてKARAKUが提案する“着られるアート”について、4つの視点から紐解いていきます。

目次

01|江户のサブカル?

02|誰が誰なのか?

03|粋”の本質に迫る

04|国芳の遊び心 × 現代のファッション

※リンクをクリックすると、項目の説明に遷移します~

※画像タップで商品ページに飛べます!

01|江戸にもサブカルがあった!

グラフィティといえば現代のストリートアートを想像しますが、

実は江戸時代の日本にも、壁に描かれた落書き=むだ書(無駄書)が存在していました。

この“江戸版グラフィティ”とも言えるのが、

歌川国芳による浮世絵「荷宝蔵壁のむだ書」。

そこには、武士たちが退屈しのぎに描いたであろう顔芸、

滑稽な表情、意味不明な文字がずらり。

まさに、江戸の壁が語っていたのです。

「グラフィティは西洋だけの文化じゃない。

日本にも“壁の声(ウォールボイス)”があった。」

現代のBanksyのように、辺境の表現がカルチャーの主流になっていく。

そんな文化の移ろいも、ここから見えてきます。

02|誰が誰なのか?

例えば、この女性。「花ぞの」と書いてあります。

歌川豊国『五節句之内文月 斎藤太郎左衛門永井室花園」

「花ぞの (花園)」とは役の名前で、四代目尾上梅幸の当たり役なんだそうです。

梅幸は上品な美人を演じるのがピカイチだったとか。

ところで、この猫は一体?

頭中をかぶって、楽しそうに踊っている??

この猫の正体は......

歌川国芳『見立東海道五捨三次岡部猫石の由来』

後ろの大きな大きな化け猫、ではなく。

左下の子。

尻尾が二股に分かれているのが猫の妖怪「猫又」の証なんとか。

! !左側の子は、嬉しくて尻尾ぶんぶん振ってるのかと思ってました!!

03|粋”の本質に迫る

“粋(いき)”とは、ただオシャレであることではありません。

ちょっとハズした遊び心、人をクスッとさせるユーモア、余白を楽しむ知性……

そんな“型破りなのに品がある”感覚こそが、江戸の粋。

この浮世絵に描かれたむだ書たちは、まさにその象徴です。

「ふざけているのに、美しい。」——それが粋。

この精神を現代のファッションに取り込むことが、KARAKUの提案するスタイルです。

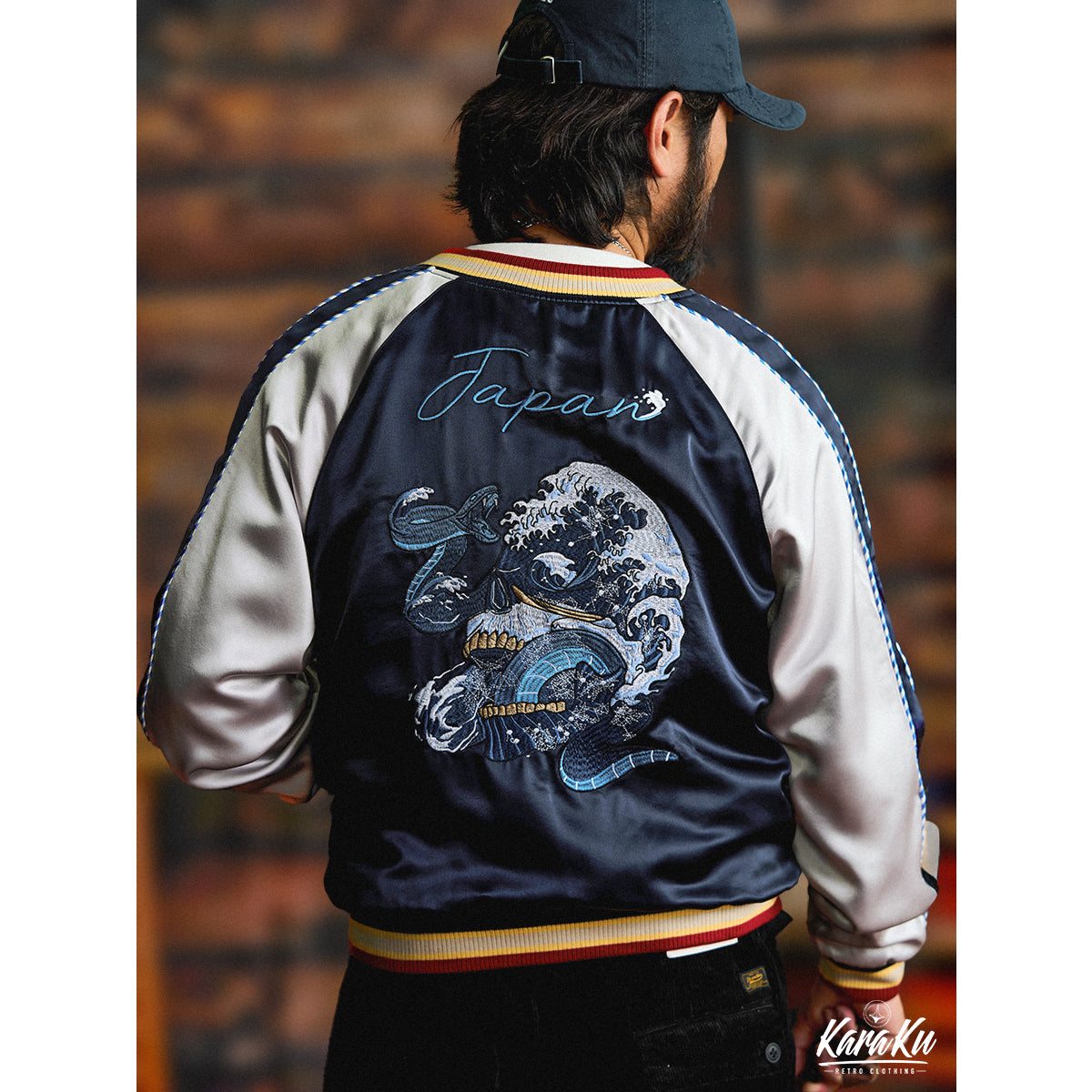

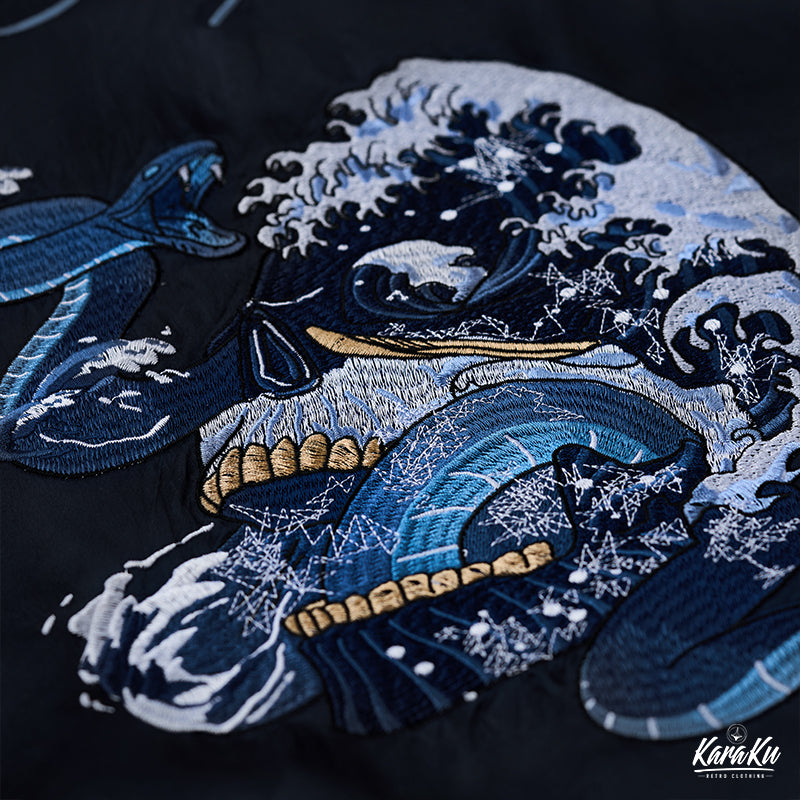

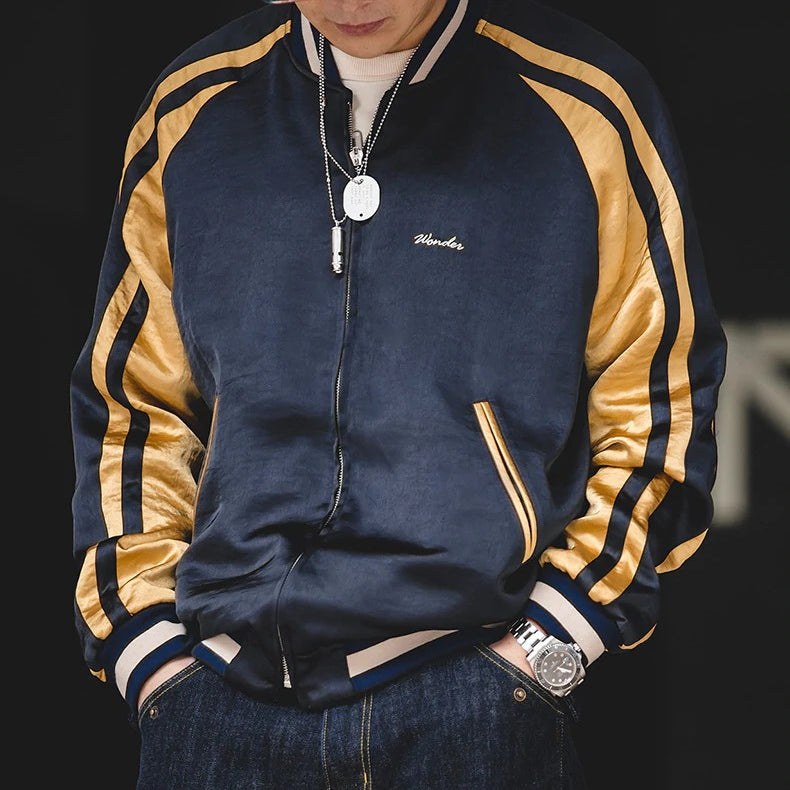

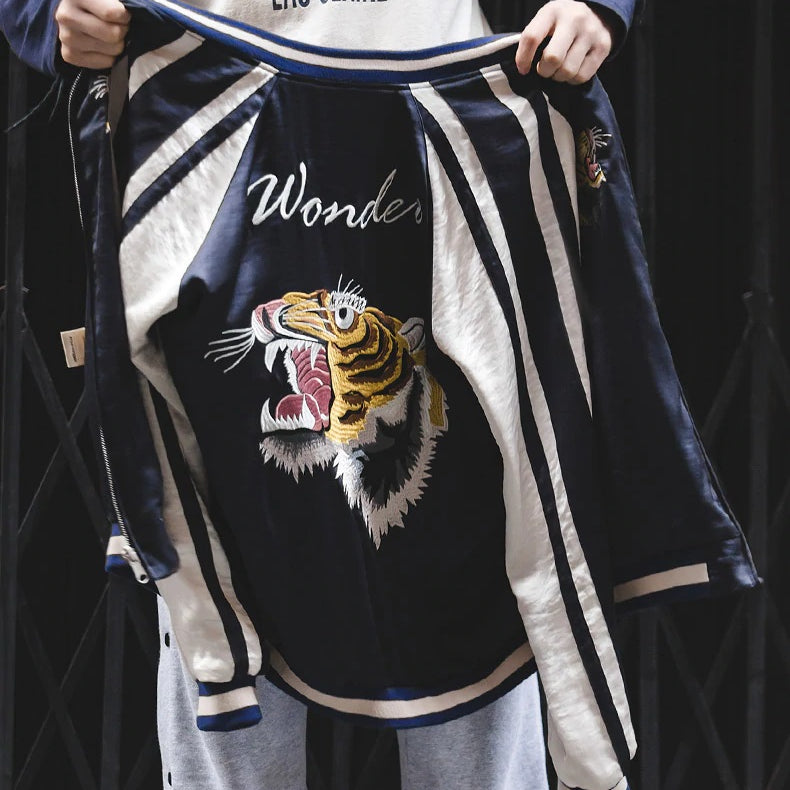

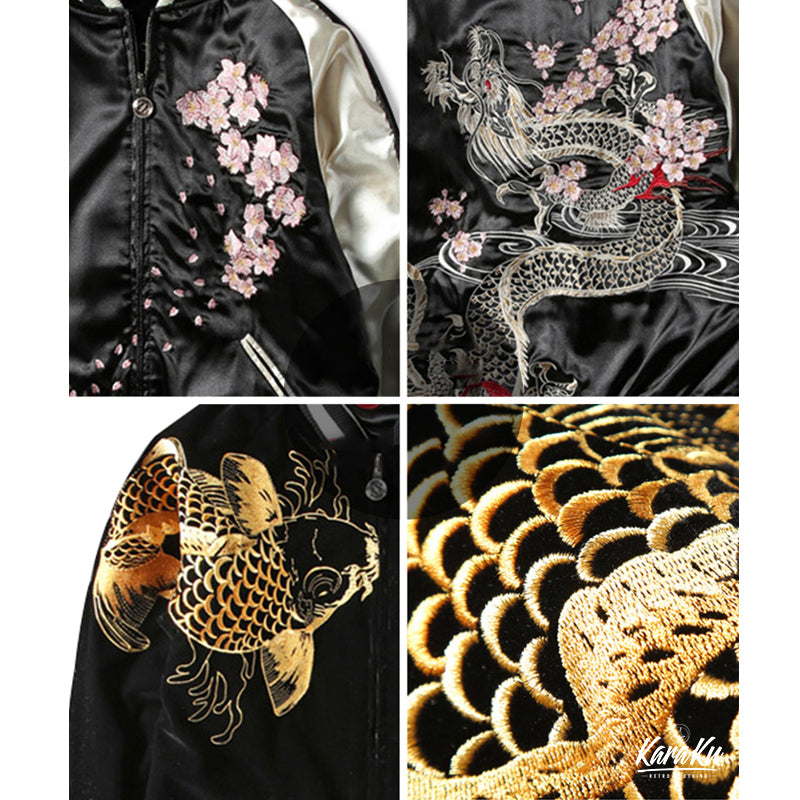

04|国芳の遊び心 × 現代のファッション

歌川国芳といえば、反骨精神とユーモアを兼ね備えた浮世絵師。そんな彼の精神を、KARAKUは“着るアート”として現代に再構築しました。

この「落書き風プリントアロハ」は、ただの和風シャツではありません。

それは「ルールに従うだけじゃつまらない」「自分らしさを表現したい」——

そんな想いを込めた一枚。

「こんなふざけた絵が、世界に誇る浮世絵。」

そして、あなたがそれを纏うとき。

江戸の遊び心が、また一つ、現代に息づくのです。

商品詳細ページ:

歌川国芳「荷宝蔵壁のむだ書」落書き風プリントオープンカラーシャツ

--------------------------------------------------

【✨KARAKU 5周年記念セール・最大60%オフ!✨】

--------------------------------------------------

【✨KARAKU×石黒亜矢子・コラボレーション企画✨】

--------------------------------------------------

【✨2025 SPRING SUMMER✨】

--------------------------------------------------

【✨MAX 55% OFF 在庫処分セール✨】

--------------------------------------------------

【✨2025 SS KARAKU ✨】

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

※karakubuy公式SNSも是非フォローお願いしますね!